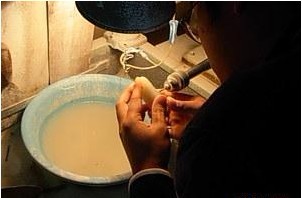

苏州玉石加工厂的工人正在雕刻玉器

苏州市工艺美术行业协会玉雕专业委员会和苏州市玉石雕刻行业协会运作多年的苏作品牌商标,特指的是“玉石首饰”、“刺绣缂丝”、“竹木乐器”等几个工艺门类产品。苏州玉雕、刺绣、乐器、红木家具等手工艺产品传承历史悠久,以精美、隽秀以及极富人文特性而享誉海内。明清时期,苏州的高端苏作传统手工商品达到前所未有的规模及高度,堪称行业翘楚。2016年,苏州市委就制定苏州市国民经济和社会发展第十三个五年规划中把挖掘弘扬“苏作”品牌,推动设计服务、工艺美术等走特色化、差异化发展之路作为规划建议之一。

清浙江巡抚纳兰常安一生浮沉宦海,也是一个颇有成就的文人学者,著述不少,包括:诗文集《醉红亭集》、《瀚海前后集》、《渖水三春集》、《驻淮集》、《班余剪烛集》,这些文集后来统编为《受宜堂集》;史论著作《明史评》;人物传记集《从祀名宦传》;笔记《受宜堂宦游笔记》(清乾隆11年(1746)刻本)。纳兰常安在其所著《受宜堂宦游笔记》中所记载:“苏州专诸巷,琢玉、雕金、镂木、刻竹、髹漆、装潢、针绣,咸类聚而列肆焉。其曰鬼工者,以显微镜烛之,方施刀错。其曰水盘者,以沙水涤滤,泯其痕迹。凡金银、琉璃,绮、铭、绣之属,无不极其精巧。概之曰蘇作”。苏作商标最早的出处即由此挖掘而来。

当代苏作品牌的时代特征

自宋以后,历经元、明初,至明代中晚期,苏、吴之地雅俗合流的文化特征逐渐成熟,它是文人意识世俗化的产物,是江南文化、江南手工技艺的典范,其背后则有着强大的人文和人才支撑。

明代中叶以后,苏州作为东南沿海大都市,号称“江南首都”,不但生活奢华,而且引领时尚潮流,玉器等高档消费品市场极度振兴,使苏州的琢玉有了很大发展,在工艺加工向精细化发展的同时也更追求形式与内容所表达出的精美与雅致。明人宋应星鉴于他所看到的与听到的颇多感慨,在其《天工开物》中写下了“良工虽集京师,工巧则推苏郡”名句。

当代的“苏作”玉雕在继承历史优秀传统特色的基础上有了很大变化,除了技艺层面上的“精、细、雅、巧”,更注重文化审美的精神层面表达及题材内容所展露的气韵,具有极其鲜明的时代特征。

创意新颖、注重立意,是当代“苏作”玉雕的特征之一。创作者秉承元明以来江南文人画的写实与写意相结合的风格,追求高雅的立意,深邃的思想内涵及挺健雅秀、酣畅淋漓的笔意,在有限的玉料上赋予高雅的艺术品位与趣味,彰显出“苏作”玉雕雅、洁、细、巧高度融合的地域文化特征,传达给观赏者的是回味无穷的意蕴。

“苏作”撑起商标保护伞

近20年,随着收藏热升温,苏州玉雕业再度崛起,有着深厚传统积淀的苏州玉雕又成市场追捧的热点。只要说起苏州工、苏帮工,藏家玩家莫不敬重三分,而在相王弄、园林路、观前粤海等地,玉雕工作室和商店遍地开花,天南海北的商户和玩家前来选购。在今天的文化语境中,“苏作”二字不时被提及,尤其近几年苏州工艺美术行业协会作品倍受推崇,“苏作”成了收藏界家喻户晓之品牌。玉雕市场巨大,但在急功近利的心态下,苏州玉雕难免鱼龙混杂,以假乱真、以次充好现象也屡见不鲜,严重损害了苏州玉雕的市场声誉。“以前至少要学三年才能上手,可如今不少从业人员学了半年就开始加工产品,雕工上根本不具备‘苏作’的精细雅巧,构思上也没有‘苏作’的内敛含蓄”,市工艺美术行业协会玉雕专委会秘书长单存德不无遗憾地说,这样生产出来的产品自然难有市场。 可以说,“苏作”已是苏州玉雕金字招牌,但是,不是所有的“苏工”都能被称为“苏作”,目前苏州市场上的玉器良莠不齐,真伪驳杂,因此苏州市玉石雕刻行业协会多年前就在策划注册商标事宜。

经过国家工商行政管理总局商标局批准,“苏作”商标已呱呱坠地。苏州玉石雕刻行业协会会长马建庭介绍,“苏作”玉雕商标注册成功后,至少有两方面好处,一来可以规范“苏作”在玉雕界的使用,防止以假乱真,保护消费者利益;二来,便于日后更大力度开发“苏作”这个品牌,做大苏州玉雕影响力。“苏作”品牌将逐步深度开发,玉石雕刻行业协会已有初步计划,积极推进“苏作”玉雕品牌工作室的建设,分期分批命名符合条件的在苏玉雕工作室,打好“苏作”品牌,扩大“苏作高端艺术品”的市场影响力。 2015中国(苏州)“子冈杯”玉石雕精品暨国际玉雕艺术家作品博览会开幕式上,承办方之一的苏州市玉石雕刻行业协会颁发了“苏作玉雕品牌工作室”称号,首批十五家成为了获评单位 。今后这些工作室制作的玉雕都将附带相关证书,这样也进一步提升了苏州玉雕的产业层次和社会形象 。

苏作玉器的前世今生

苏作雕工玉器,代表着南方工艺,又称南方作。北宋时,朝廷在苏州设立造作局,其中役使的工匠就有许多玉工。明清的琢玉工艺在发展过程中,因为地域、经济条件、风俗、文化等的不同而形成了不同的流派,包括京作、苏作、扬派工、西番作等。当时苏作工艺品的影响力较大,这是因为明清之际,苏州地区的丝绸业、盐业非常发达,苏作玉工偏好从当世流行的制绣像小说的插图、版画寻找纹样,雕琢玉牌。制式一般上端浮雕方折的夔纹,一面浮雕人物,一面阳刻诗文,玉质白若凝脂,刻工精细不乱,融世俗意趣与文人书卷气与一体。明清时,苏州的玉雕达到顶峰,尤其是明中叶以后,苏州号称“江南首都”,不但生活奢华,而且引领时尚潮流,玉器等高档消费品市场极度振兴,与扬州同为全国最重要的两个琢玉地。“良玉虽集京师,工巧则推苏郡”就是其真实的写照,陆子冈等代表人物更是名震京师,誉满四方,被人们誉为“鬼斧神工”。

至清乾隆,苏州琢玉作坊已达八百三十多户,在阊门内的专诸巷、天库前、周王庙弄,宝林寺前,向南诸如王枢密巷、石塔头、回龙阁,梵门桥弄,学士街直到剪金桥巷,到处可闻一片“沙沙”的琢玉声。而阊门吊桥两侧的玉市更是担摊鳞次,铺肆栉比。乾隆帝曾赞曰:“相质制器施琢剖,专诸巷益出妙手”。当时琢玉行会就设在周王庙,每年阴历九月十三至十六,全城大小近千家玉器作坊都要拿自己最精心的杰作作为祭祀的供品去陈列。届时,同业相互观摩,各路客商云集,市民争相观摩,热闹异常。这种现象,在全国玉雕行业内可能仅此一例。

在玉雕技艺方面,苏州善雕琢中小件,以“小、巧、灵、精”出彩。“巧”是构思奇巧,特别是巧色巧雕尤其令人叫绝;“灵”是灵气,作者有灵气,作品有灵魂;“精”是一刀一琢皆精致细到。由于近现代以来玉雕工具的不断改进,更为玉雕的精工细作创造了有史以来无可比拟的条件,因此“无论圆雕、平雕,都优美别致,图案线条刚柔结合,婉转流畅,毫不拖泥带水,不留碾琢痕迹,给人以方寸之间天地阔之感”。特别是苏州的薄胎器皿件,充分运用圆雕、浮雕(浅浮雕、深浮雕)、镂空雕、阴阳细刻、取链活环、打钻掏膛技术、制口琢磨技术等不同的雕刻工艺,使其更加华美而精巧,成为“苏作”细作工艺的杰出代表而独树一帜。

苏州玉雕的兴衰起落一直受着时代牵引。在皇家御用时代发展到顶峰的苏作工,从民国时期开始逐渐衰退。印证了那句“盛世藏玉,乱世藏金”的名谚,在风雨飘摇的年代,精美而脆弱的玉器不是最合时宜的收藏品,解放后一直到改革开放前,玉器只有两个身份:一个是“四旧”,一个是对外贸易中的工艺品。但是历史常常峰回路转,苏州玉雕在沉寂了一个多世纪之后而再度崛起,以其选材精良、构思奇巧、造型隽秀、琢磨工细、寓意丰富的地域特色为全国收藏界所公认。特别是上世纪末以来,全国各路玉雕高手纷纷落户苏州,使苏州玉雕从业人员迅速扩大至二万余人,南北技艺交融,精品佳作迭出,将苏作玉雕再次推上了一个新的高峰。

评论(只显示最新10条,评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)